2021年,北京市文旅各界全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神、关于文化和旅游工作的重要论述精神,统筹推进疫情防控和首都文旅发展,突出抓好庆祝中国共产党成立100周年和服务保障北京冬奥会、冬残奥会两件大事,积极推动文化和旅游深度融合发展、高质量发展,实现了“十四五”良好开局。

一、文化和旅游市场总体情况

2021年,北京市规模以上文化产业收入合计17564亿元,增长17.5%。文化旅游部门所属机构总收入(扣除基建拨款)为68.1亿元,同比增长11.3%,其中财政拨款(不含基建拨款)44亿元,减少5.1%,财政拨款占到了总收入的75.7%。人均文化事业费达到200.8元,与2019年相比,人均费用减少10.7元(见表1)。

表1 2018年-2021年文化旅游经费投入及人均情况

年份 | 总收入(亿元) | 人均文化旅游事业费 | |

| 文化旅游事业费 | (元) | |

2018年 | 49.1 | 34.8 | 161.8 |

2019年 | 76.8 | 47.5 | 220.4 |

2020年 | 61.1 | 46.3 | 211.5 |

2021年 | 68.1 | 44.0 | 200.8 |

2021年,北京市旅游人数2.55亿人次,较上年增长38.8%,恢复至2019年的79.2%,恢复程度好于全国水平25.2个百分点;旅游收入4166.2亿元,较上年增长43%,恢复至2019年的66.9%,恢复程度好于全国水平15.9个百分点;人均消费1633.0元,较上年增长3.0%,恢复至2019年的84.5%,高于全国水平733.7元(见图1)。

图1 2021年北京旅游核心指标恢复程度与全国水平比较

二、坚持服务创新,行业健康发展

(一)服务文旅企业发展成效显著

帮助文化和旅游市场主体纾困解难,已为2332家旅行社暂退质保金约11.02亿元。组织完成动漫企业认定和年审,41家企业通过。完成中国文化艺术政府奖第四届动漫奖评选推荐工作,2部作品获最佳动漫作品奖。北京市3家企业入选2021年全国文化和旅游装备技术提升优秀案例。积极推进重点企业“服务包”工作落实,办结责任事项15项,办结率100%。

艺术创作扶持引导有力,北京文化艺术基金资助73个项目9000余万元,北京剧目排练中心推动155个剧目上演1390场次。

(二)产业投融资体系建设持续推进

开展2021年度重点文化旅游项目和投融资推介工作,举办文旅重点项目投融资推介会,推出十大类45个项目,投资总额达122亿元。京郊旅游融资担保服务体系累计担保支持京郊旅游项目2270个,放款规模30.76亿元。北京旅游资源交易平台累计挂牌项目1056宗,挂牌金额2683.85亿元,成交项目260宗,成交金额150.34亿元。京郊旅游保险服务平台2021年承保业务3943笔,累计承担风险金额为28.94亿元。

(三)文旅产品供给体系不断创新

深挖首都文化和旅游资源内涵,全年推出200余条主题游线路。实施“漫步北京”计划,“北京网红打卡地”评选活动入选文旅部2020年国内旅游宣传推广优秀案例。举办2021“北京网红打卡地”评选活动,推出100个新晋北京网红打卡地。认定发布100家北京市文化旅游体验基地。发展乡村旅游重点村镇,9个村镇入选第三批全国乡村旅游重点村镇名录。推进实施《关于促进乡村民宿发展的指导意见》,目前北京市共有785家乡村民宿完成证照办理。实施乡村民宿餐饮提升工程,开展“大厨下乡”结对帮扶活动。推出《我的桃花源》大型文旅体验节目第二季。实现北运河(通州段)全线40公里游船通航。开展“北京中医药文化旅游示范基地”第五批评审工作,发布20个北京市文化和旅游行业科普体验资源点。

(四)头部企业及项目带动效应明显

旅游企业做大做强,首旅集团、中青旅控股、美团网、同程科技等一大批产业链覆盖完整、品牌效应突出的行业领军集团带动市场不断开拓创新。2021年9月20日,北京环球影城开幕,成为北京文旅新地标,开幕运营以来,成为新闻热点,出现了一票难求的现象。2021年3个月实现营业收入16.45亿元,累计接待游客突破210万人次。

三、主要文化行业经营情况

(一)演出市场活力恢复,艺术创作成果丰硕

2021年北京市182家场所共举办演出20597场,增长1.9倍,比2019年下降9.8%;观众人数513.5万人次,增长近1.8倍,但仅为2019年的一半;票房收入7.8亿元,增长1.8倍,仅为2019年的44.9%。曲艺、脱口秀两类演出表现强劲,合计演出场次超过2019年60%以上。音乐类也有较好表现,比2019年略有增长,并且出现了专注于音乐会的小剧场,全年演出近500场。

曲艺、脱口秀、话剧全年演出场次占比分别达25.5%、21.1%、17.1%,而票房收入话剧、音乐会和儿童剧占据前三,分别占比30.3%、14.3%和10.5%。北京本地演出团体贡献票房达80.9%。

2021年共有939个演出团体及个人在北京开展营业性演出。其中,北京本地演出团体最多,共有645个,占比68.7%;北京本地团体共演出19031场,收获票房6.33亿元,票房占比80.9%,开心麻花、德云社、北京人民艺术剧院三家票房收入最高。

2021年北京市13家市属院团线下共演出场次4998场,比上年增长12%。国内演出观众达到174万人次,增长40%。演出收入达到1.9亿元,增长68%(见表2)。由于疫情影响,线上演出持续增长,2021年市属院团全年线上演出次数709场次,增长30%。线上演出观众人次达到1.8亿人次,增长3%。2021年中国戏曲文化周,全网全媒浏览量超过8600万。

表2市属文艺院团经营情况

指标名称 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 增长% |

机构数 | 个 | 13 | 13 | —— |

演出场次(线下) | 场次 | 4998 | 4462 | 12 |

国内演出观众 | 万人次 | 174 | 124 | 40 |

演出收入 | 万元 | 18879 | 11252 | 68 |

线上演出次数 | 场次 | 709 | 544 | 30 |

线上演出观众 | 万人次 | 18344 | 17783 | 3 |

13家市属院团及国家大剧院共推出新创大型剧目30台,复排大型剧目40台。新创京剧《大刀王五》《夫人城》、昆剧《国风》《林徽因》并首演;挖掘整理《高亮赶水》等多部传统剧目;北京人艺创排重大革命历史题材话剧《香山之夜》。国家大剧院创作推出歌剧《党的女儿》、舞剧《冼星海》,北京演艺集团创排舞剧《五星出东方》,北京民族乐团推出民族管弦乐《大运河》,中国杂技团推出现实题材杂技剧《呼叫4921》,中国评剧院推出谍战题材评剧《伪装者》。推出《李大钊》京津冀三地巡演,《大宅门》全国27城巡演活动,完成大型京剧交响套曲《京城大运河》第三轮修改并开展大运河沿线巡演,推出现实题材原创音乐剧《在远方》全国巡演。

京剧《李大钊》等15部作品入选文化和旅游部“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作”重点扶持作品名单;歌剧《青春之歌》入选文化和旅游部2020-2021年度“中国民族歌剧传承发展工程”重点扶持剧目;交响乐《花儿的故事》入选2020—2021年度“时代交响——中国交响音乐作品创作扶持计划”扶持作品;舞剧《天路》、评剧《藏地彩虹》分别荣获第六届全国少数民族文艺会演最佳剧目奖、剧目创新奖。

(二)公共图书馆服务能力提升

截止2021年底,北京市共有21个公共图书馆(含国家图书馆),总藏量达到7547.2万册,增长4.2%。总流通人次(线下)达到887.7万人次,增长84.8%。阅览室面积11.3万平方米,阅览室坐席2.3万个,均有所增长。

为方便市民在疫情期间读书借阅,2021年图书馆拥有电子文本、图片文献资源4028.9TB,增长16.9%。线上服务28635.8万人次,增长54%。

表3北京市公共图书馆主要指标对比情况

指标名称 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 增长% |

机构数 | 个 | 21 | 24 | —— |

总藏量 | 万册 | 7547.2 | 7241 | 4.2 |

总流通人次(线下) | 万人次 | 887.7 | 480.2 | 84.8 |

阅览室面积 | 万平方米 | 11.3 | 10.5 | 7.3 |

阅览室坐席 | 个 | 23417 | 21702 | 7.9 |

电子文本、图片文献资源 | TB | 4028.9 | 3447 | 16.9 |

线上服务人次 | 万人次 | 28635.8 | 18598.2 | 54.0 |

人均拥有藏书 | 册 | 3.4 | 3.3 | 3.8 |

人均购书经费 | 元 | 7.8 | 9.2 | -14.7 |

(三)群众文化活动丰富多彩

截止2021年底,北京市文化馆1个,区级文化馆18个,街道(乡镇)综合文化中心337个。提供线下文化服务次数7.8万次,惠及1025万人,其中组织文艺活动3.1万次,参加人次798万人,举办训练班次数4.6万次,培训235万人次,举办展览1456个。线上举办文化活动6535次,参加5551万人次。

表42021年群众文化机构及活动情况

指标名称 | 单位 | 合计 | 市级文化馆 | 区级文化馆 | 文化中心 |

机构数 | 个 | 356 | 1 | 18 | 337 |

从业人员 | 人 | 4233 | 57 | 786 | 3390 |

组织文艺活动次数 | 次 | 31331 | 30 | 2318 | 28983 |

组织文艺活动参加人次 | 万人次 | 798 | 2 | 317 | 479 |

举办训练班次数 | 次 | 45562 | 17 | 12579 | 32966 |

培训人次 | 万人次 | 235 | | 30 | 205 |

举办展览个数 | 个 | 1456 | 3 | 363 | 1090 |

组织公益性讲座次数 | 次 | 296 | 9 | 287 | |

线上群众文化活动次数 | 次 | 6535 | 285 | 6250 | |

线上群众文化活动人次 | 万人次 | 5551 | 2260 | 3291 | |

公用房屋建筑面积 | 万平方米 | 98.2 | 0.2 | 16 | 82 |

依托“歌唱北京”“舞动北京”“戏聚北京”“艺韵北京”“影像北京”“阅读北京”六大板块,开展首都市民系列文化活动2.3万场。围绕重点节庆日举办文化活动6000余项。建设16个冬奥文化广场和91个冬奥示范设施建设,开展“相约北京”奥林匹克文化节等冬奥冬残奥城市文化活动2.31万场,6067万人次参与。设立49个城市文化志愿服务站点,招募4485名文化志愿者,出色完成城市志愿服务工作。

(四)非遗传承持续进行

出台《北京市曲艺传承发展实施计划》,公布首批《北京市传统工艺振兴目录》。完成10位国家级代表性传承人记录工作。出版《北京中轴线文化游典》《长城就在屋檐下:长城非遗游》。70个非遗代表性项目入选第五批国家级和市级非遗代表性项目名录。组织实施2021年度中国非遗传承人群研培计划,举办首期北京市街道乡镇非遗保护管理工作人员培训班。开展“和顺致祥迎新春非遗伴您过大年”系列线上活动、“2021年北京非遗购物节”。

(五)非公文化企业市场规模扩大

非公有制类型的文化企业市场市场化程度不断提高。其中,经营性互联网文化单位所占比重最高,市场集中度也相对较高,营业收入4171.4亿元,增长37.8%。北京微播视界科技有限公司、北京快手科技有限公司、北京百度网讯科技有限公司等互联网企业拉动作用明显。

表52021年非公有制文化类企业主要经营指标

年报类型 | 单位数 (个) | 从业人员(人) | 营业收入(亿元) | 利润总额(亿元) | |||

2021年 | 增长% | 2021 | 增长% | 2021 | 增长% | ||

娱乐场所经营单位 | 472 | 5016 | -5.8 | 7.8 | 66.6 | -0.3 | -41.7 |

互联网上网服务 | 297 | 1227 | -28.8 | 0.8 | -0.8 | -0.5 | -46.8 |

文艺表演团体 | 475 | 11988 | 26.8 | 6.2 | 104.5 | 0.0 | -99.3 |

演出场所经营单位 | 50 | 1513 | 13.5 | 6.7 | -35.6 | -0.1 | -92.1 |

经营性互联网文化单位 | 1492 | 60751 | -4.9 | 4171.4 | 37.8 | 522.0 | -32.9 |

艺术品经营单位 | 178 | 1707 | 199.0 | 14.0 | 202.2 | -5.2 | -1429.5 |

演出经纪机构 | 135 | 6259 | -43.6 | 1611.7 | 76.3 | 200.2 | -30.2 |

四、旅游市场和主要行业发展情况

(一)外省来京游客消费对旅游收入贡献最大

2021年北京接待外省来京游客人数1.29亿人次,较上年增长32.6%,恢复至2019年的66.9%;旅游收入3657.7亿元,较上年增长45.5%,恢复至2019年的68.9%,外省来京游客消费占旅游总收入的87.8%;人均消费2839.6元,增长9.7%,较2019年增长3.1%。

从客源构成来看,近程周边市场即来自河北和天津两省市的游客占31.4%;中程(环河北)市场包括山东、山西、河南、辽宁和内蒙古,五省区贡献30.5%的客源;远程市场占总体的38.1%,来自广东、黑龙江、江苏、上海和四川的客源占比相对较多,依次为4.0%、3.9%、3.3%、3.2%和3.0%。

从外省来京游客的消费构成来看,购物占比最高,达24.5%,餐饮、长途交通和住宿占比接近、依次为18.7%、17.9%和17.3%,景区游览占10.8%,文化娱乐占6.7%(见图2)。

图2 2021年国内外省来京游客消费构成情况

(二)市民在京游市场恢复情况较佳

2021年北京接待市民在京游人数1.26亿人次,较上年增长45.9%,较2019年增长0.3%;旅游收入480.7亿元,较上年增长31.0%,恢复至2019年同期的86.0%;人均消费381.3元/人次,较上年下降10.2%,即恢复至2019年的85.7%。

从市民出游选择来看,市民郊区游比重从2019年的53.6%、2020年的55.2%上升到2021年的66.8%,呈现“更周边、更户外、更乡村”旅游新趋势。

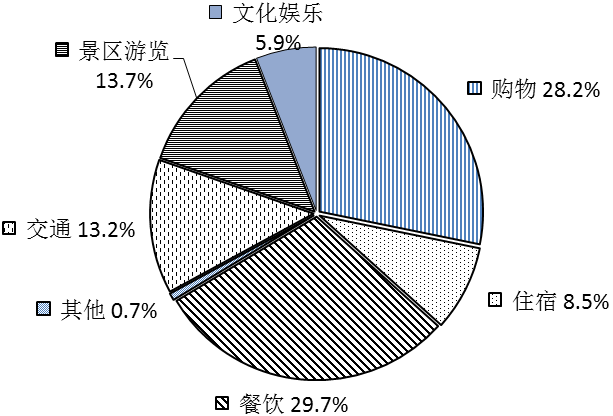

从消费构成来看,餐饮和购物居前,分别占29.7%和28.2%,景区游览和交通位列第三、四名、分别占13.7%和13.2%,文化娱乐占比达6.1%(见图3)。

图3 2021年市民在京游消费构成情况

(三)入境游客较上年下降近三成

2021年北京未开放入境团队旅游,接待入境游客24.5万人次(见表2),较上年下降28.2%,较2019年仍下降93.5%;国际旅游收入4.3亿美元,较上年下降10.4%,较2019年仍下降91.7%;人均消费1759.2美元/人次,较上年增长24.8%,较2019年增长27.7%。

表6 2021年北京市入境游客情况

主要客源国(地区) | 2021年 (万人次) | 增长(%) | 主要客源国(地区) | 2021年 (万人次) | 增长(%) |

来京人数 | 24.49 | -28.2 | 欧洲小计 | 5.20 | -28.9 |

中国台湾 | 2.36 | -6.6 | 英国 | 0.74 | -31.0 |

中国澳门 | 0.31 | -22.8 | 法国 | 0.46 | -46.8 |

中国香港 | 4.38 | -8.3 | 德国 | 1.19 | -30.2 |

外国人 | 17.45 | -33.9 | 意大利 | 0.39 | -4.3 |

亚洲小计 | 6.25 | -33.7 | 瑞士 | 0.16 | -28.8 |

日本 | 1.47 | -23.7 | 瑞典 | 0.22 | 4.3 |

韩国 | 2.27 | -9.4 | 俄罗斯 | 0.72 | -20.9 |

蒙古 | 0.01 | -92.8 | 西班牙 | 0.12 | -60.4 |

印度尼西亚 | 0.04 | -86.4 | 欧洲其他 | 1.19 | -26.0 |

马来西亚 | 0.34 | -36.1 | 美洲小计 | 4.41 | -42.3 |

菲律宾 | 0.09 | -42.9 | 美国 | 3.41 | -40.9 |

新加坡 | 0.64 | -29.9 | 加拿大 | 0.99 | -18.9 |

泰国 | 0.33 | -33.6 | 美洲其他 | 0.01 | -98.6 |

印度 | 0.18 | -57.7 | 大洋洲小计 | 0.61 | -44.0 |

越南 | 0.01 | -72.7 | 澳大利亚 | 0.48 | -46.8 |

缅甸 | 0.01 | -84.4 | 新西兰 | 0.10 | -33.8 |

朝鲜 | 0.04 | -9.1 | 大洋洲其他 | 0.03 | -17.2 |

巴基斯坦 | 0.12 | 28.8 | 非洲小计 | 0.57 | 0.7 |

亚洲其他 | 0.69 | -60.1 | 其他小计 | 0.42 | 12.6 |

(四)北京假日文旅市场恢复情况较好

“春节”、“清明”、“五一”、“端午”、“十一”假期均使旅游接待人数和旅游收入得以有效恢复。其中,春节假期,北京市接待旅游总人数为663.2万人次,同比增长352.5%;旅游总收入为42.5亿元,同比增长293.0%;人均花费640.7元/人次,同比下降13.1%。“五一”假期,按可比口径计算(5天比5天),北京市接待外省来京旅游人数恢复至2019年的90.8%,旅游收入恢复至2019年的83.6%,人均花费恢复至2019年的92.2%。“十一”假期接待旅游总人数恢复至2019年同期的93.5%,旅游总收入恢复至2019年同期的96.8%。

(五)旅行社面临形势最为严峻

截止到2021年底,北京市共有旅行社3156家,对其中的1239家重点企业调查显示,旅行社资产总计为426.6亿元,同比增长14.9%,比2019年下降15.5%。实现营业收入226.5亿元,增长23.3%,恢复到2019年的22.8%。亏损14.7亿元,亏损幅度较2020年减少11.5亿元,但比2019年扩大14亿元。从业人员1.7万人次,呈持续减少态势,比2020年减少22.5%,仅恢复到2019年的43.1%。

新冠肺炎疫情爆发以来,出入境团队旅游方面,北京市于2020年1月暂停此项业务至2021年底。跨省团队游业务方面,2021年期间,上半年正常运营,下半年从8月6日开始暂停此项业务,同年9月10日短暂恢复后,10月22日再次暂停至年底。

由于出入境旅游和跨省旅游占到旅行社收入的80%以上,业务开展严重受阻,还未现复苏迹象,是受疫情影响最严重的行业之一。旅行社面临的减薪裁员压力与日俱增,剔除排名第一位的假日阳光环球旅行社(阳光租车)因转型而产生的拉动作用,2021年旅行社收入仅增8%。

(六)住宿业先扬后抑缓慢恢复

2021年,北京市1163家重点住宿业单位资产合计1341.1亿元,同比减少2.7%,比2019年下降14.3%。实现营业收入323.9亿元,增长32%,恢复到2019年的74.3%。利润亏损64.6亿元,延续2020年的亏损态势,且降幅扩大了9.2个亿,2019年的利润为21.5亿元,2021年与2019年相比扩大86.2亿元。从业人员10.2万人,减少4.8%。

住宿业属重资产运营的劳务密集型产业,固定成本比重高,人工、税费支出较大,与外省市进京游客量高度相关,2021年上半年酒店业绩恢复明显,但进入8月份以后,酒店的经营情况急转直下,当月增速一度低于2020年同期,累计增速持续下降(见图4)。

图42021年各月住宿业经营收入增长情况

2021年住宿业接待住宿者266.9万人次,增长14.9%,恢复到2019年的60.4%。平均客房出租率为47.8%,下降11.8个百分点,与2019年相比下降22个百分点。房价大幅下降,以五星级酒店为例,2021年平均房价为761元/间夜,比上2020年的850元/间夜下降10.5%,比2019年的910元/间夜下降16.3%。近年来,非星级住宿业在市场占有率有提高趋势,收入占到49%左右,接待量占到59%左右。

(七)市民出游热情高带动景区恢复情况良好

2021年北京市共有等级景区222家,其中5A级景区9家。受疫情影响,北京市景区等旅游文化娱乐场所仍执行75%限流,部分时期收紧按60%限流执行。疫情给跨省市旅游带来障碍,市民在京旅游成为替代选项。2021年,北京市重点监测的260家景区(以下数据不包括环球影城)共接待游客2.16亿人次,同比增长34%,恢复到2019年的68%。实现营业收入160.2亿元,增长15.1%。从业人员7.3万人次,增长11.7%。

建党百年极大地推动了红色旅游的升温,各地推出的红色旅游文化活动亮点纷呈。怀柔区将景区游与红色游相结合,推出了五类10条红色之旅“一日游”精品线路;密云区推出了东线“古北祭先烈、长城抗战游”、西线“石城忆先贤、红色云蒙游”和东南线“北庄追忆革命道路、乡村民俗游”三条红色文化之旅线路;顺义区联动区内焦庄户地道战遗址纪念馆等红色旅游文化教育基地积极打造“红色文化怀旧”“抗战遗址之旅”线路;海淀区“开往新中国的列车”文化主题活动以西郊线列车为载体,集三山五园革命文物、全民阅读、红色旅游和优美山水资源为一体,成为西郊线上一张闪亮的名片。

为冬奥预热,冬奥测试赛举办开启冬奥主题游热潮,新首钢、延庆冬奥赛会场馆等均成为游客打卡热点,首钢园的2021中国科幻大会展示文化科技融合魅力,激发科幻市场旅游消费潜力,成为文旅消费新地标。北京冰球公开赛也成功打响,众多的赛事和参与人群让北京的“冰球名片”开始闪亮。

(八)乡村旅游火爆

体验乡村美景、享受文旅盛宴,已是市民游客假期文旅活动的重要选项。2021年观光园接待游客1154.5万人次,增长33.1%;实现收入18.4亿元,增长19.4%。民俗民宿等经营主体接待游客1365.7万人次,增长35.2%;实现收入14.3亿元,增长48.4%.

怀柔区在大力提质升级的同时,依托科学城、影都和雁栖湖会所推出系列精品旅游线路。延庆作为“2020年度中国乡村旅游发展名区(县)”,承办第二届北京国际花园节、草莓音乐节,推出“夜游长城”“野鸭湖生态游”等活动。民宿市场呈现量价齐升的局面。以赏花为目的地的平谷、怀柔、顺义、门头沟、延庆等地区京郊民宿预订量增长明显。

16

本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。

本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。

农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。

第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼